枝葉末節は後で

講師の指導を見ていて

「せっかくいいところなのに」と残念に思うことがあります。

それは、生徒が理解をしてきて

「わかった」という瞬間を正に迎えそうな時に

水を差すことを言ってしまう指導を見たときです。

たとえば数学で、連立方程式の加減法をやっていると

生徒はいろんな書き方をします。

自分なりのやり方で+とーを途中で書き変えたりして、

指導する立場から見ると

「こんなやり方でかえって混乱しないかな?」と思います。

もちろん、実際に混乱が生じる場合も多いため

最後には書き方の注意をします。

「ここで自分で符号を書き変えてしまったので、前とつなげて間違ったね」などとアドバイスをします。

しかし、やり方を荒削りに覚えてきて

ようやく「ああそうか」とわかりかけたタイミングで、

「ここの書き方をまず気をつけないと…」

と言ってしまうのは大変マズイやり方です。

適切な時期がある

物事には、それぞれそれを行う適切な時期というものがあります。

ボールをまっすぐ投げることがまだできない子どもに

カーブの指の握りを教える人はいません。

勉強に関しては、チェックするポイントがたくさんあるため

どうしても指導する側は近視眼的になりがちですが、

生徒のわかる喜びが満ちてきたときには、まずそれを十分に味わってもらうようにしたいものです。

まず最初は「実質>形式」で良いと思います。

実質が整って来たら、やがて形も覚えるという流れの方が

何事もスムーズにマスターをしていけるでしょう。

形式に走りすぎると勉強の面白さは失われることが多い気がします。

形式に振り回されない指導

生徒と話していると妙な話をよく聞きます。

中学の国語で、漢字のはねの長さが少し短いために全部漢字を×にされたり

数学で、解答も考え方も正しいのに

式が模範解答と異なっているので減点されたりといったことが、

教師の裁量で実際に行われることがあります。

*近年、文化庁から「字の細部に違いがあっても、その漢字の骨組みが同じならば、誤っているとはみなされない」との指針 が発表されていますが、これは、その指針発表後の話です。

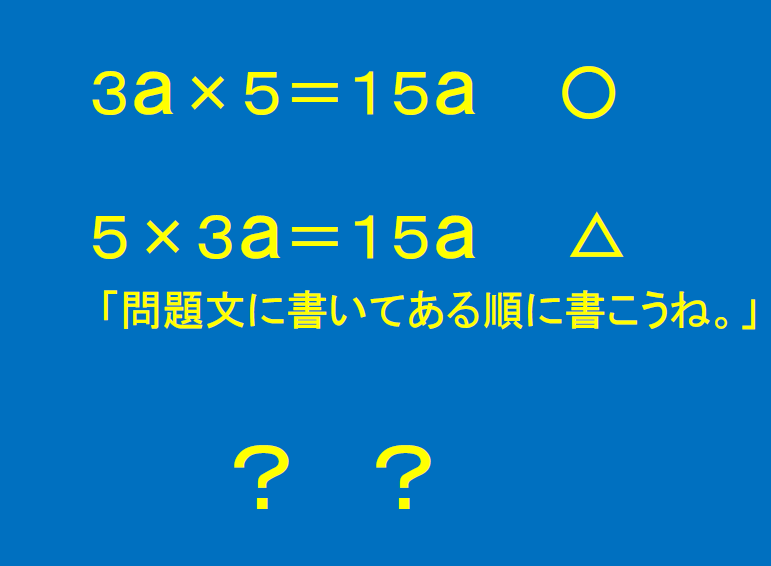

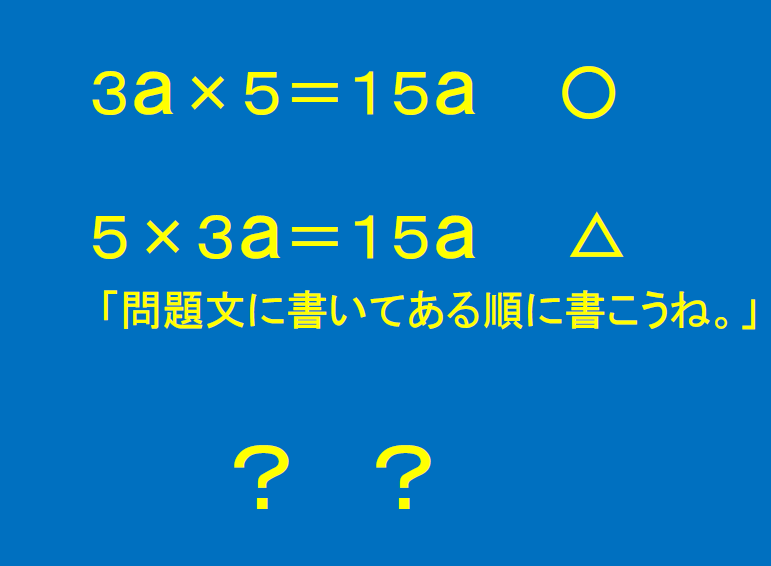

単純にかけ算の式の順番が違うから×とか

およそ考えられない採点も目にします。

「交換法則を知らんのか?」と聞きたくなります。

生徒の学ぶ楽しさやわかる喜びを失わせるような指導については

学校で本当に教師の監督をしっかりしてもらいたいと切に願っています。

教育実習で

もうずいぶん昔になりますが、

私が大学生時代に教育実習に行った際

代表で模擬授業を全教員の前でやったことがあります。

まだ本当に指導の右も左もわからない当時ですが

夜中まで準備して授業に臨みました。

自分で言うのも何ですが、結構いい授業でした。

社会の授業でしたが、導入から工夫もあり

ストーリー性もあり興味をもつ資料も準備して、

見ている先生方もわりと引き込まれる内容だったと思います。

事実、講評の際には「頑張ったね」との労いの言葉が出ました。

でも私はそれよりも、どんな所を気をつければいいのかがどうしても聞きたくて批評の言葉を待っていました。

しかし、複数の先生から出たのが

何と「国民の『民』という文字の左下はとめます。はねません」

という批評でした。

やったのは社会科の模擬授業です。

そして、内容についての具体的な批評はついに1つもありませんでした。

私が学校の教師にならなかったのは、

旧司法試験を受験していたこともありますが

この時の体験で、学校というものに落胆したということが

わりと大きかったと思います。

*なお、民の字の左下はそもそも普通の活字体でも教科書体でも、はねるのが正しいと思われますので、この批評自体が内容的にも誤りではないかと当時から思っています。

誰のための指導なのか

長年指導に携わって来て思うのは

形式的に「間違ったことを教えてはいけない」というのは

確かに重要な命題ですが

教師にとって

それが「後でクレームを受けたくないから」

というような意識によるもので

きわめて細かいことまで、生徒に無用の正確さを強いるようになると

それでは

「一体誰のための指導か」という話になってしまうという事です。

上記に挙げた

「解答書に書いてある通りでないと減点する」というような思考は

まさにこれに該当する場合があるような気がします。

指導は生徒のために行うものです。

上記のとめはねの例で言うと

複数の書き方があり、文化庁がそういう複数の書き方を許容するのが指導の正しいあり方だという意味で指針を出しているのに

「将来生徒が困ることがあるかもしれないから」と言って

特定の書き方を基準にしてそれ以外を誤りとするのは

生徒に「幅広い考え方が重要」という文化庁の指針の趣旨さえ

正しく伝える事ができない指導になってしまいます。

指導はいつも生徒のためにあるという事を念頭に考えれば

答えは自然に出てくるものではないかと思います。